まえがき

どうも、管理人のYUKIです。高齢化社会を迎え、排尿の問題って避けて通れませんよね?

非常に多くの方が悩まれているかと思われます。3回にわけて尿がでにくい、いわゆる排尿困難について書きたいと思います。

本日のラインナップは以下の通りです。

排尿出来ない(尿が出にくい)とどうなる?

お酒を飲んだ後、感冒薬など薬を服用した後に著しくおしっこが出にくくなった人(たらたらとしか出ない人)、まったくでなくなってしまった人(尿閉といいます)、手術や内視鏡検査など何か体に侵襲的なストレスが加わった後に尿が出したくても出せなくなった人など、このような状況は特に高齢の方に多く見られます。

原因はいろいろありますが膀胱がちじむ力が弱いのか、膀胱にちじむように命令する神経の問題なのかなど原因はさまざまですが、尿が出ないということは膀胱に尿が多く残存(残尿)しているので、早めに対策を講じないと後々に重篤な尿路感染や腎機能障害などを生じる可能性がでてきます。

尿路感染として、発熱はしないけれども血尿や頻尿、排尿時痛などの症状に苦しめられる急性膀胱炎、38℃~39℃の発熱、悪寒をきたす急性腎盂腎炎、特に男性であればこれも高熱必発の精巣上体炎(副睾丸炎)や急性前立腺炎があげられます。

悪寒がする場合は菌血症といって菌が血中にはいって全身にまわっている可能性が考えられます。

このような状況を避けるため、おしっこが出ない(尿閉)ときは以下の方法をまずとります。

膀胱尿道留置カテーテルとは!?

まずは尿閉の救済措置として膀胱尿道留置カテーテルというのがあります。

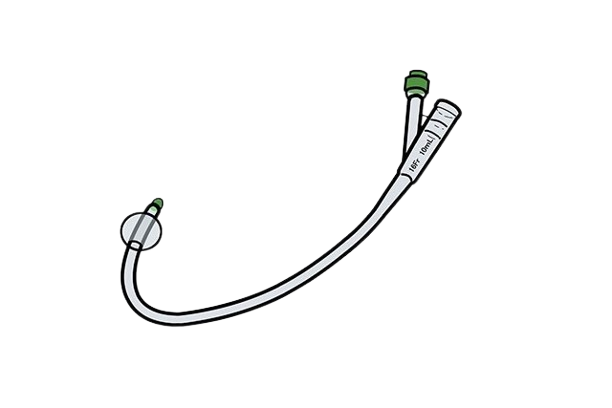

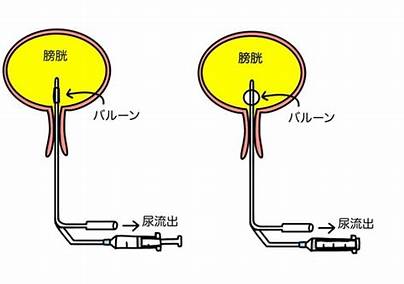

おちんちんの先から管を入れてそのまま尿道を経由して膀胱の中に管を入れて、膀胱の中の尿を外に出すという方法です。

これでひとまず安心(残尿はなくなり尿路感染のリスクが減ります。0になるわけではありませんが、、、)。

常に管が膀胱の中に入っているのでおしっこがでなくなる心配はほぼありません。

一定期間後(1~2週間後:施設により色々)にカテーテルを抜去して自分で排尿できるか試してみます。

出ればそのまま経過をみるか、今回排尿困難の原因精査をして内服薬治療・手術療法など必要かどうかなど判断したりします。

出ないときは引き続きカテーテルを再留置して排尿を促進するような内服薬を服用してもらいつつ時期を見てカテーテルを抜去します。

自分で排尿できないときはカテーテルでその後排尿ケアとなります。泌尿器科外来で主に月1回カテーテル交換をすることになります。

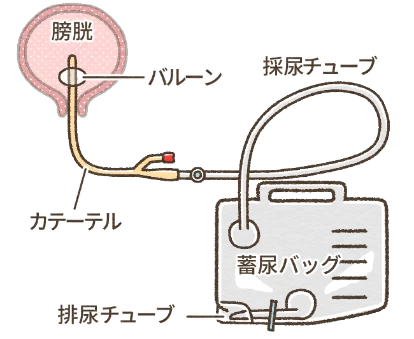

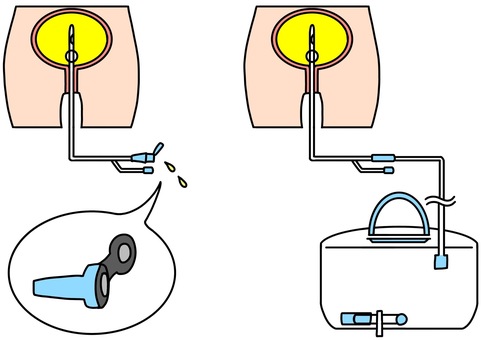

膀胱尿道留置カテーテル

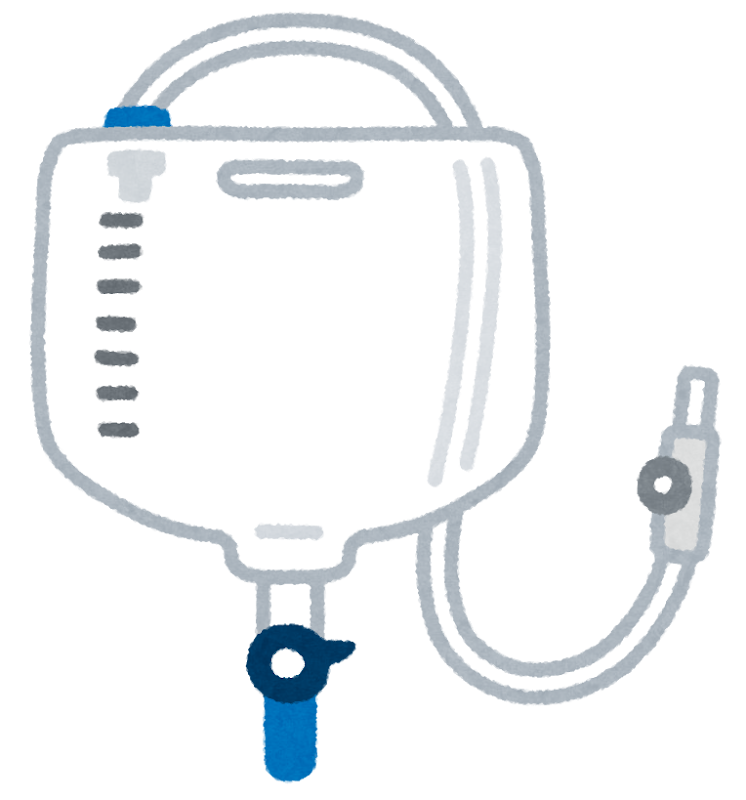

畜尿バッグ

膀胱の中でカテーテル先端部分の風船が膨らんで

カテーテルが抜けないようにストッパーの役目をする

膀胱尿道留置カテーテルの使い方

膀胱尿道留置カテーテルの尿流出部(出口部)には採尿チューブに接続されます。そうすることによって持続的に膀胱にたまった尿は管を伝って膀胱にとどまることなく採尿袋(畜尿バッグ)に流れ出ていきます。

膀胱尿道留置カテーテル(以下カテーテルと略)は基本的に1か月に1回交換となります。

交換とは、入れてあるカテーテルを一度抜いて、新しいカテーテルに入れ替えるということです。

カテーテルの種類やカテーテルのつまり具合によっては2週間に1回の交換という場合があります。

注意点があります。カテーテルをいれたからすべて安心というわけではなく、カテーテルを入れておくこと自体が尿路感染のリスクにもなり得るので水分摂取を心掛け一日尿量を最低1000㎖以上出るようにしましょう。

また、カテーテルや採尿チューブ、畜尿バッグを歩行時に誤ってひっかけたりすることのないように注意しなければなりません。

畜尿バッグは膀胱の高さより常に低い位置に置くことが望ましいです。

なぜなら、一度畜尿バッグに流れ出た尿(これは汚染された尿とみなします)が再び膀胱に逆流してしまい膀胱炎、腎盂腎炎など尿路感染の原因となってしまう可能性が出てきてしまうからです。

なので、歩行時、座っているときなど腰より若干低めのところに固定してもらいたいのと、就寝時はできればベッドだとその条件をクリアしやすいと思います。

敷布団だと高さがない分畜尿バッグと体の高低差がつかないので逆流の可能性が出てきてしまいます。

カテーテルの美容的観点からのひと工夫

昼夜問わずずっと畜尿バッグをぶら下げているのも気分的に煩わしく思う時があるかもしれません。

そんな時、日中はDIBキャップ(下図左の青色キャップ)を 夜間就寝時は畜尿バッグをと分けて利用すると気分的にも身体的にも楽かもしれません。

日中は左上図のようにカテーテルの出口部にマグネット蓋の開閉式キャップで栓をして、尿意を感じたら、あるいは2,3時間経過したらトイレにいってキャップの蓋をあけ尿をだします。

この方法はキャップをしている間は畜尿バッグを必要としないので外からみてもカテーテルを入れていることがわからないメリットがあります。

美容系的にもいいですよね。外出するときも何かと気を使うことが少なくなりそうです。

また、膀胱に尿がたまったら出すという生理的な形に近い状態を再現しているので膀胱にとっても比較的良いかと思います。

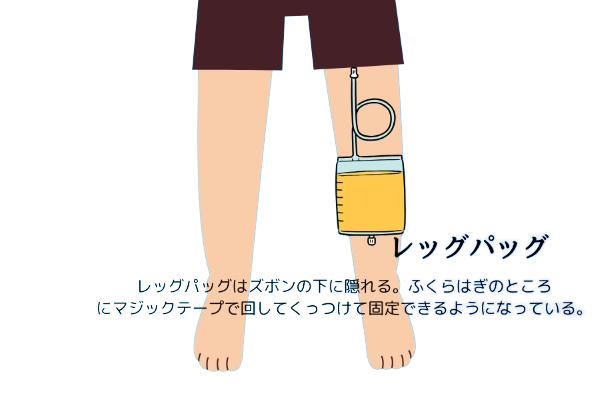

また、レッグパッグ(下図)といわれる畜尿バッグの簡易版のようなものもあり、それは固いにレッグパックを取り付けてその上からズボンを履いて、外からは何も見えない(おしっこの管が入っているなんて分からない)ようにするというものです。

これであれば、常にバッグに尿は流れて畜尿されているので、ちょっとしたお出かけ、買い物、映画鑑賞やバスなどの旅の途中でのトイレは心配ご無用だと思います。

トイレを気にせず好きなことができる時間が増えそうな気がしませんか?これも美容的には管が見えないので気持ち的にも良いかと思います。

自力でおしっこが出た場合

尿道カテーテルを抜いた後、自尿がある程度出た場合は、自排尿を促す内服薬を服用してもらいつつ経過を見守るか、または内服しつつ、さらに尿道カテーテルを1週間ほど追加で再留置したのち抜去して、再度自排尿の程度や有無を確認します。

自排尿の有無と排尿後に残尿がないかどうかもチェックして、残尿が200ml未満くらいであれば良しとします。

以後内服薬を服用継続しつつ排尿状況を外来で定期的にチェックしていくこととなります。

なお、カテーテルを留置してから抜けるまで早い人は1週間程度ですが、遅い方は半年程度要する方もいらっしゃいます。

次回は尿道留置カテーテルではない方法での排尿管理の解説となります。

すなわち、間歇的自己導尿(CIC)についての説明です。

コメント